![]()

京都府立大 糟谷信彦

(図の説明は下にあります)

樹木の根は土の中にかくれているものの樹木の成長にとって必要不可欠で,根は植物体が風などで倒れないようにしっかりと支持し,また土壌中から体の構成成分として欠かせないミネラルや水分を吸収するという重要な役割を担っています.これら2つの役割のうち,前者の支持機能は主に太い根が,後者の吸収機能は主に細い根がうけもっています.最近では高等植物のうち少なくとも90%以上の種が細い根の部分に菌根(菌類と根の共生体)をもち,養分吸収(特にリン)に大きく効いているといわれています.林地を森林生態系とみなす物質生産・物質循環研究は過去数十年にわたって行われてきていて,世界各地の森林の現存量・生産量のデータが蓄積されてきました.ところがこれらのデータ測定の際,土の中にある根の生産量は地上部にある幹・枝・葉と同じ生産効率とされましたが,実際はもっと高い生産効率つまり活発な新陳代謝が根,特に細根(ひげ根のような細い根)でおこっているのではないかといわれ始めました.まだ決着はついていませんが,例えば森林の純一次生産量の中で地下部の根の占める割合が地上部より多い事例がこれまで数多く報告されています.一方根の重さは日本の主要造林樹種であるスギ・ヒノキでは地上部の幹・枝・葉の合計に対する比で5分の1から3分の1であり,量あたりでみても根の方が新陳代謝が大きいといえます.目にみえる地上部の木の成長は生えている場所(立地)により変わってきますが,そのとき目にみえない地中にある根の成長はどうなっているのでしょうか.

山の斜面に木を植える際,湿潤な谷筋にスギ,より乾燥した斜面の中腹にはヒノキというように斜面上の位置によって植え分けられています.これはスギがヒノキよりも水分条件に敏感であるからですが,同じスギの植栽地でも場所によって木の生長が変わってきます.つまりより谷筋に近い方が幹の成長がよい傾向がみられます.では幹と根の成長はどんな関係にあるのでしょうか.私たちの20年生スギ林での調査では(図1),斜面上部での幹の成長は斜面下部の7割程度しかありませんでしたが,根の重さに関してT/R比(地上部重/地下部重)は2.5と,斜面下部の3.6より小さくなっていました.つまり全体の重さにしめる根の比率は斜面上部の方が高かったのです.いっぽう養水分を吸収する細根の量は斜面上部の方が多くしかも土壌表層に集中していました.これは乾燥条件に反応したものと思われます.次に,この細根の成長速度について付近の30年生スギ林分で調べたところ,幹の成長のわるい斜面上部ほど細根の成長が活発であるという反比例の関係(トレードオフ)にあることがわかりました.また太い根に関しては年輪解析という手法を用いて成長を測定しました.根株から分岐している太い根の年齢構成をみると,植栽後何年かたってから生えてきた根がだんだんと主要な支持根を形作ってゆくことがわかりました(図2).逆に言うと,植栽時にすでに生えてきた根がそのまま太って根系となるのではないということです.さらにみてみると,太い根の出現時期のピークは4ー6年生時で13年生以降太い根がでていないことがわかります.また土壌は一般的に深いところほど固いので根が伸びていく方向によって伸び方がちがうはずです.そこで根を水平根,斜出根に分けると,やはり水平根の方がやや長く伸びており,また斜出根に比べその横断面で偏心成長が著しくなっていました.これらの根の今後の成長を考えますと,斜出根はやがて母岩にその成長を遮られると思われますが,水平根はどんどん伸びて他の木の根も同じように伸びて錯綜した状態となり,一部では根が癒合します.この癒合した組織がどういう働きをしているかはよくわかっておらず,優勢木が劣勢木から養分を搾取するとかあるいは逆に優勢木が劣勢木を助けているなど定説はまだありません.この癒合が実際の林地でどの程度おきているのか,さらに異種間の場合はどうなるのかなどはこれからの研究課題です.このように地面のみえないところで行われている根の成長にはまだわからないことがたくさんあります.1つ1つ明らかにしていくことによって樹木の成長過程や環境応答の基礎的な情報となるでしょう.

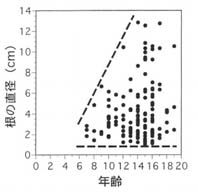

図2

図1 20年生スギの根株.根元を少し掘って根を露出させたところ.幹の黒い横線は地際位置.スケールバーの長さは20cm.

図2 根の年齢と直径との関係.古い根が必ずしも太いとは限らないことが分かる