大学で学ぶ歴史学とは

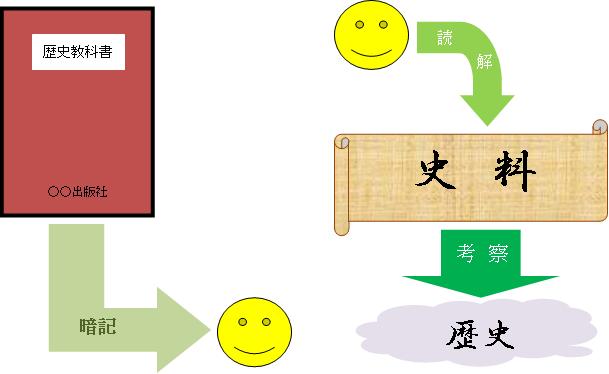

高校以前の歴史の授業では、歴史の教科書の内容を教わり、暗記する作業が主だったと思います。

しかし、大学で学ぶ歴史は、自身で様々な史料を読み解くことで、歴史を考察することを目標とします。

本学科では、自身の視点で歴史を考える力をつけるための、様々な授業が用意されています。

高校までの歴史 大学での歴史学

4年間のスケジュール

◆1回生

日本史・東洋史・西洋史・文化遺産学など、各分野をまたぐ概論的な講義をうけ歴史学の基礎を学ぶ。

◆2回生

1回生で学んだことを基礎に、より専門的な講義をうける。

後期の終わりごろ、3回生で所属するゼミについて、先生方と相談しながら決める。

◆3回生

実習も含む専門的な講義をうける。所属するゼミを選択し、卒業論文に向けて自身の研究を進めていく。

就職活動開始。

◆4回生

前期から夏休みにかけて教員実習・博物館学芸員実習がある。10月中旬に卒論中間報告。

1月中旬に卒論提出。2月に口頭試問。3月にめでたく卒業。

授業の概要

◆講義

担当する先生それぞれの専門の研究を題材に、研究の現状や問題となっていること等を紹介する。

授業ではレジュメ(その日の講義内容を要約したプリント)が配られ、適宜メモを取りながら講義を聴く。

学期末にテストやレポートで評価される。

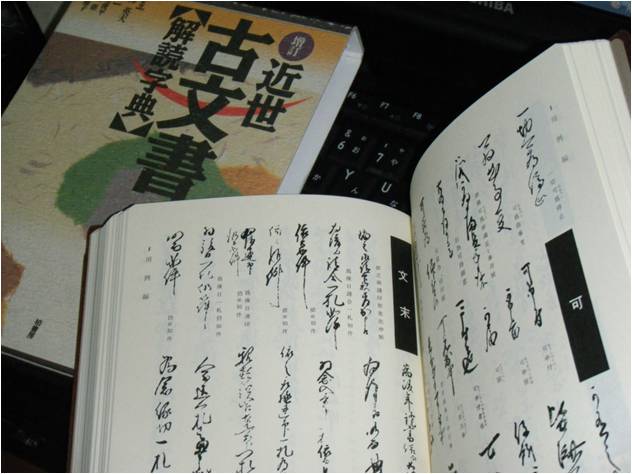

◆史料演習

歴史史料独特の文字・言葉・文法の学習。

基本となる文字や文法の説明と、自力での読解練習を繰り返す。

数をこなせばこなすほど、読解能力は上がっていく。

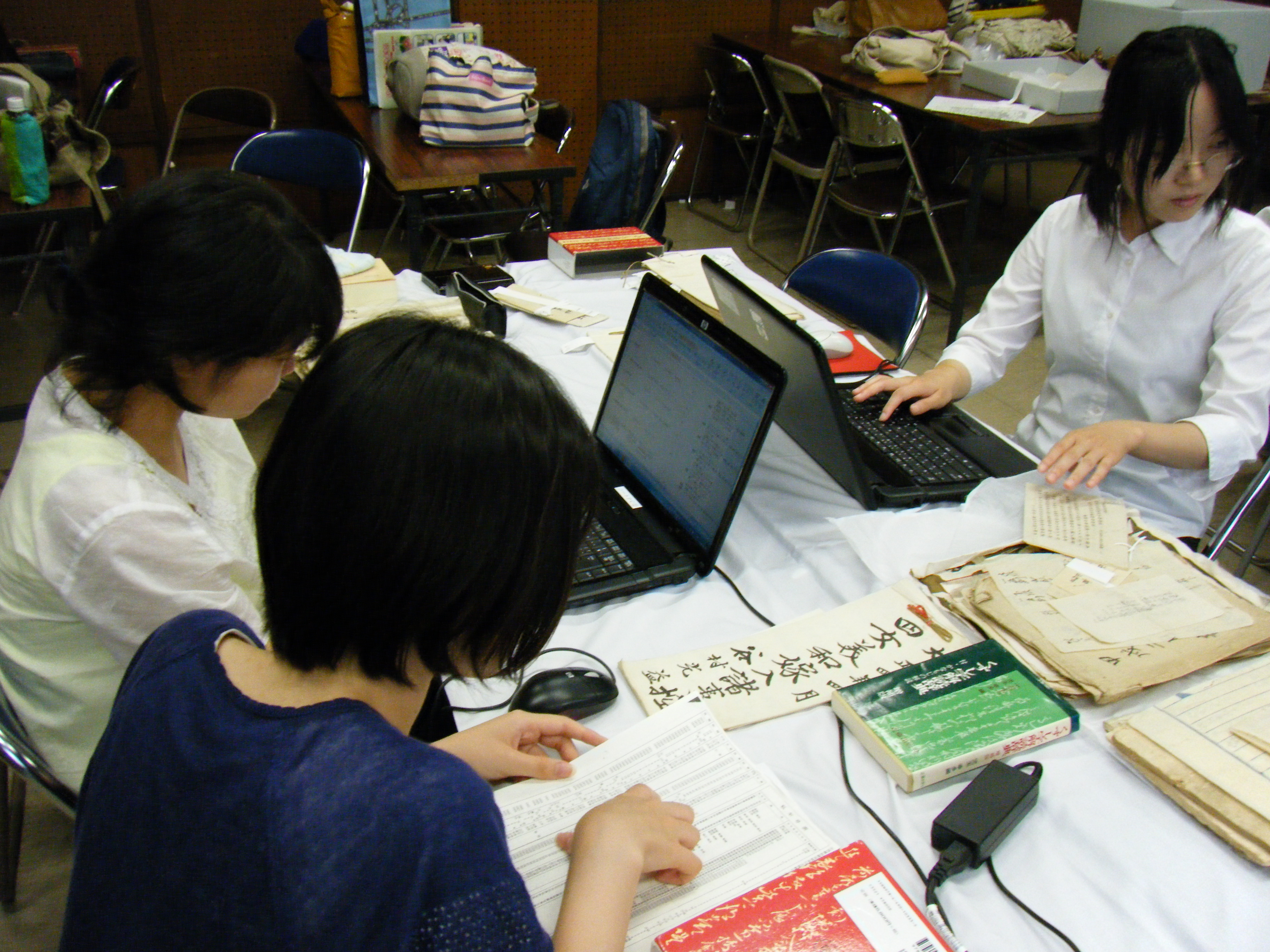

◆実習

講義を聴くだけでなく、自ら作業をしたり、博物館の見学や実地調査に出たり、実践的な学習をする。

課外研修

歴史学科では、学生有志が参加する課外研修がもうけられています。

「歴史を読み解くだけでなく、その歴史をいかに地域の中で活かすか」

現代に生きるわれわれと歴史の関係を見つめ、様々な活動を行っています。

◆文化遺産フィールド研修 (2回生)

およそ3日間かけて、地域の文化遺産を活用する施設や人を訪ねます。

現場での見聞を通じて、歴史や文化を守り、活かすことへの関心を深めることが目的です。

◆文化遺産デザイン研修 (2回生〜院生)

地域に存在する文化遺産を、地域の中でどのように活用するか考える(=デザインする)。

各地域の先進的な実践例を学び、地域の文化遺産を調査し、その活用例を企画していくことが目的です。

過去には京都大学総合博物館や京都府立総合資料館の歴史遠足企画を実施、

また、京都アスニーでの展示の企画と展示作業を行っています。

(詳細は活動報告にて)

「文化遺産の活かし方を考えるだけでなく、アイディアを実践することができるのが最大の魅力」

戻る