乽壓姏楌巎墦懌乿丂恹壨尨偺挷嵏曽朄乮2016.3丂楌巎妛壢娾塱丂峢榓乯

偼偠傔偵 丂2015擭11寧7擔丄嫗搒晎棫憤崌帒椏娰帥彫壆島嵗乽嫗搒偺楌巎傪曕偙偆両壓姏曇乿偺楌巎墦懌偑 奐嵜偝傟偨丅巹偼丄墦懌偺嵟廔抧揰偱傕偁傞壨崌恄幮撿惣偵偁傞挀幵応晅嬤偵偰恹壨尨偺夝愢傪 偍偙側偭偨乮幨恀1乯丅夝愢偱偼丄夝愢抧揰傪娷傓恹抧堟堦懷偼丄尰嵼偱偙偦戝婯柾側壨愳夵廋傗 戭抧奐敪側偳偱尒偊偵偔偄傕偺偺丄杮棃偼乽壨崌乿偺柤偑帵偡傛偆偵壨尨偲偟偰偺柺傪嫮偔帩偮 嬻娫=乽恹壨尨乿偱偁偭偨偙偲偵偮偄偰怗傟偨丅偦偟偰偦偆偟偨壨尨偲偟偰偺恹抧堟偼丄嘆夑栁 愳丒崅栰愳偺崌棳抧揰偲偄偆摿堎側抧宍偐傜愇搩寶棫傗姪恑栚揑偺寍擻嫽峴側偳乽恄暓偲岎怣偡 傞応乿丄嘇棇拞偺嫬奅抧懷偲偟偰偺崌愴傗恮庢傝側偳乽愴偄偺応乿丄嘊偦傟傜偺懁柺傕憡傑偭偰 栰憪揈傒傗擺椓側偳乽條乆側恖偑條乆側帠傪偡傞峀応偺傛偆側栶妱乿偑偁偭偨偲岅偭偨丅嶲壛幰 偺拞偵偼丄恹抧堟堦懷偑壨尨偲偟偰偺柺傪嫮偔帩偭偰偄偨偙偲傗丄乽愴偄偺応乿傗乽峀応乿偲偄 偭偨懡嵤側巔偱偁偭偨偙偲偵嫽枴傪帩偨傟偨曽傕偄傜偭偟傖偭偨傛偆偩丅 側偍丄恹壨尨偺夝愢偦傟帺懱偵偼慻傒崬傔側偐偭偨傕偺偺丄挷嵏夁掱偱廳梫側榑揰偑偄偔偮偐偁 偭偨偺偱埲壓偱偼偦偺帠傕柧婰偟偨偄丅 侾丏亀恊偲巕偺壓姏晽搚婰亁偵偮偄偰 丂巹偺夝愢偱崻姴偲側偭偨嶲峫暥專偼丄妏愳彂揦傗暯杴幮弌斉偺抧柤帿揟*1偲亀恊偲巕偺壓姏晽 搚婰亁*2偱偁傞丅亀恊偲巕偺壓姏晽搚婰亁偼丄20悽婭屻敿偐傜壓姏偺帺慠傗晽廗偑挊偟偔幐傢傟 偮偮偁傞拞偱丄壓姏偺暥壔傪巕偳傕偨偪偵揱偊傞偙偲傪栚揑偵乽壓姏偺暥壔傪巕偳傕偨偪偵揱偊 傞夛乿偑拞怱偲側傝惢嶌偝傟偨*3丅師悽戙偵揱偊傞偙偲傪栚揑偵丄戝曄暘偐傝傗偡偔偐偮壓姏抧 堟偵偍偗傞帺慠傗恖乆偺塩傒偺堏傝曄傢傝偑暆峀偔傑偲傔傜傟偰偄傞丅恹壨尨偵偮偄偰抧柤帿揟 偵婰嵹偝傟偰偄側偄帠傕抦傞偙偲偑偱偒偨丅傑偨丄巹偺扴摉偟偨恹壨尨偩偗偱側偔丄墦懌慡懱傕 峀偄栚偱尒傞偲亀恊偲巕偺壓姏晽搚婰亁偺惉壥傪宲彸偟偨妶摦偱偁傞傛偆偵姶偠傜傟偨丅 丂偲偙傠偱丄巹偑亀恊偲巕偺壓姏晽搚婰亁偐傜嶲峫偲偟偨撪梕偵姪恑憡杘偲壓姏忛愓偺榖戣偑偁 傞丅姪恑憡杘偵偮偄偰偼亀彅崙怴愶屆崱憡杘戝慡亁乮栘懞惔嬨榊挊丄曮楋13擭乮1763乯惉棫乯偑 揟嫆偲偝傟偰偄傞丅偦偙偱偼崅栰愳偺搶偵埵抲偡傞姳嵷帥4戙栚廆墌榓彯偑捔庣偺敧敠媨傪嵞寶偡 傋偔丄惓曐2擭乮1645乯6寧偵10擔娫憡杘傪嫽峴偟丄偦傟偑姪恑憡杘偺奐婎偱偁傞偲桼弿偯偗傜傟 偰偄傞*4丅壓姏忛愓偵偮偄偰偼丄堚峔偼敪尒偝傟偰偄側偄傕偺偺丄嶳壓惓抝巵偑亀幒挰揳擔婰亁 乮16悽婭屻敿崰惉棫乯傗亀堿摽懢暯婰亁乮17悽婭屻敿崰惉棫乯偲偄偭偨屻悽偺孯婰暔偐傜愴崙婜 偺忛愓傪憐掕偟偨尋媶惉壥*5傪摜傑偊偰偄傞偲巚傢傟傞*6丅偄偢傟傕屻擭偵曇嶽偝傟偨巎椏偱偁傝丄 挷嵏偱偼傛傝徻嵶側専摙傪偍偙側偭偨丅 姪恑憡杘偵偮偄偰偼丄嫗搒挰曭峴強偺岞幃婰榐偱偁傞亀嫗搒屼栶強岦戝奣妎彂亁乽姪恑憡杘擵帠乿 *7偵傛傞偲丄姳嵷帥偺怽惪偵傛偭偰尦榎13擭乮1700乯偵抧憼摪廋暅傪栚揑偵7擔娫姪恑憡杘偑偍偙側 傢傟偨偲婰弎偝傟偰偄傞丅嫽峴応強偼捈愙尵媦偝傟偰偍傜偢丄姪恑憡杘偺奐婎偐偳偆偐傕媈傢偟偄丅 偨偩丄嫽峴応強偵偮偄偰姳嵷帥偺棫抧*8傗丄墡妝側偳姪恑寍擻偑嫽峴偝傟偨恹壨尨偺応強惈傪峫偊 傞偲丄恹壨尨偱姪恑憡杘偑嫽峴偝傟偨偙偲偼廫暘偵悇應偱偒傞丅 丂壓姏忛愓偵偮偄偰傕丄嘆幒挰弶婜傗墳恗丒暥柧偺棎偵恮偑峔偊傜傟崌愴傕峴傢傟偨偙偲*9丄嘇棇拞 偺嫬奅抧懷偱擇偮偺愳傪揤慠偺杧偲偱偒傞偙偲*10丄嘊拞悽偵偍偄偰偼帥幮傕梫奞偲側傝偊偨偙偲*11丄 嘋拞悽偺忛偼嬤悽偺忛偲堎側傝堦帪揑側嵲偺傛偆側忛傕懡偔偮偔傜傟偨偙偲*12丄嘍摉奩抧堟偺奐敪 偑挊偟偔堚峔偑巆傝偵偔偄忬嫷丄側偳傪姩埬偟側偗傟偽側傜側偄丅乽愴崙帪戙偺仜仜巵偺忛乿偲偄 偆傛偆偵帪婜傗恖暔傪摿掕偡傞偙偲偼偱偒側偄偑丄愴帪偺堦帪揑側嵲偺傛偆側忛丄傕偟偔偼恄幮嫬 撪偵忛偺傛偆側婡擻偑晅梌偝傟偨壜擻惈偼偁傝丄堦奣偵乽忛乿偑偁偭偨壜擻惈偦傟帺懱傪斲掕偡傞 偙偲偼偱偒側偄偲巚傢傟傞丅 偙偺傛偆偵丄懠巎椏傕慻傒崌傢偣側偑傜傛傝怺偔専摙偡傞偙偲偱夵傔偰恹壨尨偺摿幙傕尒偊偰偒偨丅 傑偨丄偙偆偟偨榖戣偼恖乆偑書偄偰偄偨擣幆偵偮偄偰峫嶡偡傞忋偱傕廳梫偱偁傞丅乽偁傞偐偳偆偐 傕暘偐傜側偄乿偲愗傝幪偰傞偺偱偼側偔丄偦偆偄偭偨擣幆偑塩傑傟偰偒偨偙偲傕娷傔丄條乆側娤揰 偐傜抧堟傪庢傝姫偔條憡傪抦傞搘椡偑昁梫偲偝傟傞丅岆偭偨乽巎幚乿偺堦恖曕偒偼偁偭偰偼側傜側 偄偑丄堦曽揑側愗傝幪偰傕抧堟偺帩偮懡條偝傪柍斸敾偵抐偪愗傞揰偱婋湝偡傋偒偩傠偆丅 俀丏乽崱乿偲偺楢懕惈偵偮偄偰 丂恹壨尨傪扴摉偟偨嵺丄乽崱乿偲偺楢懕惈偵徟揰傪摉偰偨丅夝愢偵偍偄偰丄乽恄暓偲岎怣偡傞応乿 偱偼壨崌恄幮傗壓姏恄幮偑偁傞攚宨偲偟偰*13丄乽峀応偲偟偰偺応乿偱偼壨崌恄幮撿偵偁傞姏愳僨儖僞 乮幨恀2乯偑丄尰嵼峀応偲偟偰恹壨尨偺栶妱傪庴偗宲偄偱偄傞偙偲偵榖傪偮側偘偨丅 丂偲偙傠偱丄壓姏偵偼偐偮偰徏抾塮夋夛幮偺嶣塭強偑偁傝*14丄尰嵼偱偼姏愳僨儖僞偑塮夋偺嶣塭抧偲 偟偰妶梡偝傟偰偄傞丅偦偺偙偲傕偁偭偰丄挷嵏偱偼塮夋傗暥妛嶌昳偐傜恹壨尨偺乽崱乿偵偮側偑傞 楢懕惈傪扵傞偙偲傕帋傒偨*15丅 堜摏榓岾娔撀偺亀僷僢僠僊両亁*16偱偼丄僋儔僀儅僢僋僗偺棎摤応柺偱丄夑栁愳懁偲崅栰愳懁偵恮庢偭 偨椉僌儖乕僾偑姏愳僨儖僞偱寖撍偡傞丅乽愴偄偺応乿偲偟偰偺擣幆偵捠偠傞傕偺偑偁傞丅傑偨丄愴 偄偺敪抂偑拠娫偺巰偱偁傞偙偲傪峫偊傞偲丄偁偺悽偲偙偺悽偺嫬偲偄偆乽恄暓偲岎怣偡傞応乿偺徾 挜揑埵抲晅偗偑楢憐偝傟傞丅 丂杮栘崕塸娔撀偺亀姏愳儂儖儌乕亁*17傗嶳揷梞師丒垻晹曌娔撀偺亀嫗搒懢恅暔岅亁*18偱姏愳僨儖僞偼抝 彈偺楒垽忋丄寑揑側揮姺応柺偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞丅幚偼偙偺傛偆側応柺峔惉偼拞悽偵傕懚嵼偟偨 傛偆偩丅 幒挰帪戙慜婜丄擻偺戝惉幰偲偟偰桳柤側悽垻栱偺嶌昳偵亀斍彈亁*19偑偁傞丅棧傟棧傟偱垽偡傞恖傪憐 偆偁傑傝嫸彈偲壔偟偨彈偲偦偺峴曽傪扵偡抝偑嵞夛偟寢偽傟傞僋儔僀儅僢僋僗偺晳戜偼丄壓姏恄幮 嶲寃屻偺恹怷偵愝掕偝傟偰偄傞丅嵞傃抝彈偑弌夛偄寢偽傟傞恹抧堟丄偦傟偼乽恄暓偲偺岎怣乿傪宱 偰抝彈傪偮側偘傞栶妱傪扴偭偰偄偨偺偱偁傞丅栐栰慞旻巵偼乽拞悽偺恖乆偼壨尨傗拞廎側偳丄帺慠 偲恖乆偺惗妶嬻娫偑岎嵎偡傞嬻娫傪偁偺悽偲偙偺悽偺嫬偲擣幆偟偰偄偨丅恖椡偑媦偽側偄恄暓偺悽 奅偵嬤偄偦偆偟偨応強偱偼丄條乆側恖乆偑條乆側偙偲傪偡傞峀応偺傛偆側栶妱偑偁偭偨乿偲偙偆偟 偨応強傪乽柍墢抧乿偲庡挘偡傞*20偑丄乽墢乿偲偄偆尵梩偺乽墢寢傃乿偲偟偰偺堄枴崌偄傪嫮挷偡傞側 傜丄偁偺悽偲偙偺悽偺嫬偵偼柍墢偐傜桳墢傊偺嫶搉偟揑側堄媊傕峫偊傜傟傞丅 墦懌拞丄條乆側恖乆偑廤偄丄愳梀傃丒僨乕僩丒墐夛側偳條乆偵妝偟傑傟偰偄傞姏愳僨儖僞偼丄壨尨 偲偟偰偺柺傪帩偮恹抧堟偺摿幙傪崱偵偮側偄偱偄傞偲弎傋偨*21丅嶲壛幰偺曽乆偐傜偼尰戙偺塮夋偲梬 嬋偲偺楢懕惈傗丄條乆側恖乆偺傑側偞偟偑岎嵎偝傟偰偄傞偙偲偵娭怱傪帩偭偰偄偨偩偗偨丅 偍傢傝偵 丂2015擭9寧8擔丄壓楥傆傞偝偲楌巎婰擮娰傪朘傟偨嵺乽楌巎偲偼帺慠偲恖乆偺塩傒偑愊傒廳側偭偰 偱偒傞傕偺乿偲偄偆堦暥偵弌夛偭偨丅恹壨尨傕娷傔崱夞偺楌巎墦懌偱偼丄壓姏偺帺慠偲恖乆偺曢傜 偟偑朼偓偩偟偨乽楌巎乿傪丄崱偵巆傞婔偮偐偺庤偑偐傝傪尦偵尒偄偩偦偆偲帋傒偨丅帺暘帺恎偺斀 徣偲偟偰丄挷嵏偱尒偄偩偟偨枺椡傪偳偆敪怣偟偰偄偔偐偦偺擄偟偝傕捝姶偟偨丅傑偨丄挷嵏夁掱傕 娷傔偰揱偊傞偙偲傕昁梫偩偭偨偲斀徣偟偰偄傞丅崱屻偼偦偆偟偨柺傕廳帇偟妛傫偱偄偒偨偄偲巚偆丅 亂幱帿亃 丂崱夞偺尋廋偵偁偨傝傑偟偰偼丄嫗搒晎棫憤崌帒椏娰偺娭學幰丄栰岥桽巕嫵庼傪偼偠傔偲偡傞嫗搒 晎棫戝妛偺娭學幰丄偦偟偰嶲壛幰偺奆條偵戝曄偍悽榖偵側傝傑偟偨丅枛旜偱偼偛偞偄傑偡偑丄怺偔 偍楃怽偟忋偘傑偡丅

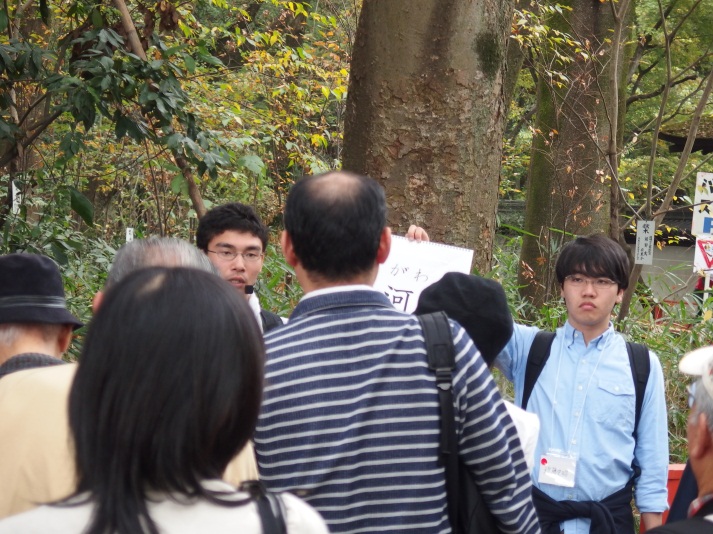

幨恀侾丂恹壨尨偺夝愢乮2015擭11寧7擔埨摗抭旤嶣塭乯

幨恀俀丂尰嵼偺姏愳僨儖僞

1 抾撪棟嶰曇乽壓姏乿乽恹乿乽恹怷乿乮亀妏愳擔杮抧柤戝帿揟 嫗搒晎亁忋姫丄妏愳彂揦丄1982擭乯丅 椦壆扖嶰榊懠曇乽恹壨尨乿乽恹怷乿乮亀嫗搒巗偺抧柤亁丄暯杴幮丄1979擭乯丅 2 壓姏偺暥壔傪巕偳傕偨偪偵揱偊傞夛曇亀恊偲巕偺壓姏晽搚婰亁戞4斉夵掶乮壓姏偺暥壔傪巕偳傕偨 偪偵揱偊傞夛丄1993擭乮弶弌1991擭乯乯丅 3 慜宖2丄3丒148暸丅 4 乽E0024045彅崙怴愶屆崱憡杘戝慡丂搶嫗崙棫攷暔娰夋憸専嶕乿http://webarchives.tnm.jp/imgs earch/show/E0024045乮2015擭11寧23擔嵟廔墈棗乯丅 5 嶳壓惓抝乽嫗搒巗撪偍傛傃偦偺嬤曈偺拞悽忛妔丗暅尦恾偲娭楢帒椏乿乮亀嫗搒戝妛恖暥壢妛尋媶 強挷嵏曬崘亁戞35崋丄1986擭乯丅 6 愇嶈慞媣乽壓姏忛愓乿乮亀嫗搒晎拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂亁戞3嶜嶳忛曇1丄嫗搒晎嫵堢埾堳夛丄20 14擭乯傪嶲徠丅 7 壀揷怣巕懠峑掶乽乽巐廫堦乿姪恑憡杘擵帠乿乮亀惔暥摪巎椏憄彂丂嫗搒屼栶強岦戝奣妎彂亁忋姫丄 惔暥摪弌斉丄1973擭乯丅 8 姳嵷帥乮惓幃柤徧丗姳嵷嶳嵵嫵堾埨梴揳岝暉帥丄忩搚廆乯偼丄揤惓10擭乮1582乯偵尰嵼偺嵍嫗嬫 揷拞忋桍挰偵堏偭偨偲揱傢傞丅崅栰愳搶懁偵埵抲偟偰偍傝丄姳嵷帥偐傜壨崌恄幮傑偱偼搆曕栺10 暘丄姏愳僨儖僞傑偱偼搆曕栺5暘寳撪偲恹抧堟偲旕忢偵嬤愙偟偰偄傞丅側偍丄姳嵷帥偼墦懌偱傕 庢傝忋偘傜傟偨榋嵵擮暓偲備偐傝偑怺偄帥堾偱傕偁傞丅慜宖1強廂偺乽姳嵷帥乿傪嶲徠丅 * 幒挰弶婜偺摦棎偲恹壨尨偵偮偄偰偼慜宖1丒5偲偲傕偵丄嘆慜揷堢摽夛丄懜宧妕暥屔曇乽懢暯婰丂 姫戞敧乮擇乑僆乯巐寧嶰擔嫗愴擵帠晅嵢幁懛嶰榊帠丒姫戞廫屲乮廫屲僂乯惓寧廫榋擔嫗愴擵帠丄 乮擇擇僆乯惓寧擓幍擔嫗愴擵帠丒姫戞廫幍乮廫幍僆乯擇搙嫗愴擵帠丄乮擇屲僂乯嶳栧挮撿搒擵帠 晅搶帥崌愴擵帠乿乮亀尯嬭杮懢暯婰亁戞1亅3姫丄曌惤弌斉丄1973亅74擭乯嘇嶳岥導暥彂娰曇乽寶 晲嶰擭嬨寧堦擔晅暯巕旻嶰榊廳巏孯拤忬乿乮亀攱斔敶墈榐亁戞2姫丄嶳岥導暥彂娰丄1987擭乯嘊 敧嶁恄幮幮柋強曇乽懕惓朄榑丂墳塱尦擭敧寧擇廫嶰擔晅懡晲曯帥挮丒墳塱尦擭敧寧擓嬨擔忦乿 乮亀敧嶁恄幮暥彂亁壓姫丄柤挊弌斉丄1974擭乯傪嶲徠丅 墳恗丒暥柧偺棎偲恹壨尨偵偮偄偰偼搶嫗戝妛巎椏曇嶽強曇乽廆尗嫧婰丂墳恗尦擭敧寧擇廫巐擔忦 乿乮亀戝擔杮巎椏亁戞8曇擵1丄搶嫗戝妛弌斉夛丄1968擭乮弶弌1913擭乯乯傪嶲徠丅側偍丄愇揷惏 抝亀愴憟偺擔杮巎9丂墳恗丒暥柧偺棎亁乮媑愳峅暥娰丄2008擭乯222暸偐傜帵嵈傪摼偨丅 10 慜宖5丅 11 椺偊偽丄慜宖5強廂曬崘彂偺愇嶈慞媣乽愳彑帥忛愓乿丒攏悾抭岝乽敧嶁恄幮嫬撪乿丒拞嫃榓巙 乽杒栰揤枮媨嫬撪乿乽忛嫽帥忛愓乿乽愇惔悈敧敠媨嫬撪乿側偳丅 12 慜宖11丅 13 側偍丄姪恑墡妝偵偮偄偰丄姲惓5擭乮1464乯偺恹壨尨姪恑墡妝奐嵜偐傜550擭偺愡栚偵摉偨傞2015 擭5寧30擔丄恹姪恑擻偲偟偰嵞嫽偝傟偨丅娭楢僔儞億僕僂儉偲偟偰2015擭5寧7擔丄乽恹壨尨姪恑墡 妝偲偼壗偩偭偨偺偐乗幒挰彨孯偲擻妝乗乿傕奐嵜偝傟偨傛偆偩丅乽恹姪恑擻儂乕儉儁乕僕丂桳斻 嵵 峅摴娰乿http://kodo-kan.com/tadasu-noh/home.html乮2015擭11寧23擔嵟廔墈棗乯丅偙偺揰偱 傕丄恹抧堟偺楢懕揑摿幙傪峫偊傞帠偑偱偒傞丅 14 戝惓12擭乮1923乯丄娭搶戝恔嵭偺塭嬁偱搶嫗偐傜堏偭偨徏抾塮夋夛幮偺壓壛栁徏抾嶣塭強偑寶偰 傜傟偨丅徍榓25擭乮1950乯丄嶣塭強偼嫗搒塮夋夛幮偺強桳偲側傝徍榓49擭傑偱懚懕偟偨丅慜宖2丄 39乗40暸丅 15 側偍丄姏愳僨儖僞偵娭學偡傞塮夋偺徯夘傗丄姏愳僨儖僞偑塮夋偵庢傝忋偘傜傟傞攚宨側偳偵偮偄 偰杮妛嫵庼栰岥桽巕巵偐傜懡偔偺帵嵈傪摼偨丅 16 堜摏榓岾娔撀亀僷僢僠僊両亁乮僔僱僇僲儞丄2005擭丄DVD乯丅 17 杮栘崕塸娔撀亀姏愳儂儖儌乕亁乮徏抾丄2009擭丄DVD乯丅 18 嶳揷梞師丒垻晹曌娔撀亀嫗搒懢恅暔岅亁乮徏抾丄2010擭丄DVD乯丅 19 乽斍彈 珈愬夛 擻妝帠揟乿http://www.tessen.org/dictionary/explain/hanjo乮2015擭11寧23擔 嵟廔墈棗乯丅側偍亀斍彈亁偵偮偄偰偼丄2015擭3寧18擔偵朘傟偨娭働尨挰楌巎柉懎帒椏娰偺揥帵偐 傜懡偔偺帵嵈傪摼偨乮嶌昳偺慜敿晳戜偼娭儢尨栰忋廻偵愝掕偝傟偰偄傞乯丅 20 栐栰慞旻亀栐栰慞旻挊嶌廤戞12姫 柍墢丒岞奅丒妝亁乮娾攇彂揦丄2007擭乮弶弌1978擭乯乯丅 21 墦懌屻丄挬擔怴暦梉姧偱姏愳僨儖僞偑徯夘偝傟偰偄偨丅乽崌棳抧揰丂偳偙偵傕懏偝側偄奐曻姶乿 偲偄偆暃戣偺壓丄嫗搒偵曢傜偡恖乆偵偲偭偰姏愳僨儖僞偼偳偺椞堟偱傕側偄備偊偵奐曻姶傪枴傢 偆偙偲偺偱偒傞嬻娫偱偁傞偲尵媦偝傟偰偄偨丅偙偺偙偲偐傜傕恹壨尨偲偟偰偺摿幙傪庴偗宲偖姏 愳僨儖僞偵偮偄偰峫偊傞偙偲偑偱偒傛偆丅乽嫗傕偺偑偨傝丂搒抸嬁堦姏愳僨儖僞偱偺傫傃傝乿 乮挬擔怴暦梉姧2015擭12寧22擔乯丅側偍丄塮夋亀僷僢僠僊両亁偵偮偄偰傕姏愳僨儖僞傪儘働抧偲 偟偰梡偄偨堄恾偑堜摏娔撀帺恎偵傛偭偰岅傜傟偰偄傞丅栰岥桽巕巵偺偛嫵帵偵傛傞丅