卒業研究(作品) ゆらめく風景/透明性を主題とした空間設計

設計趣旨

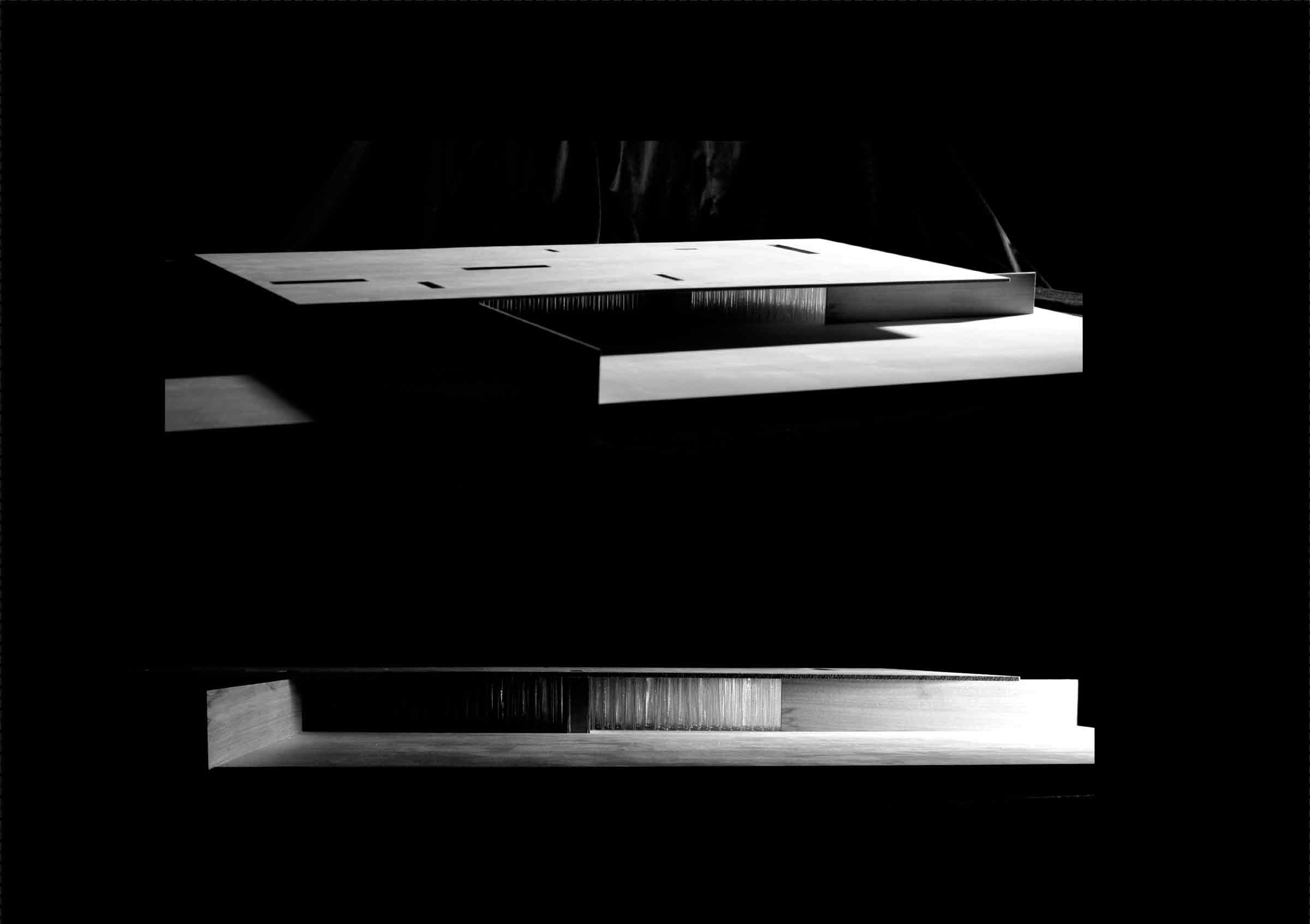

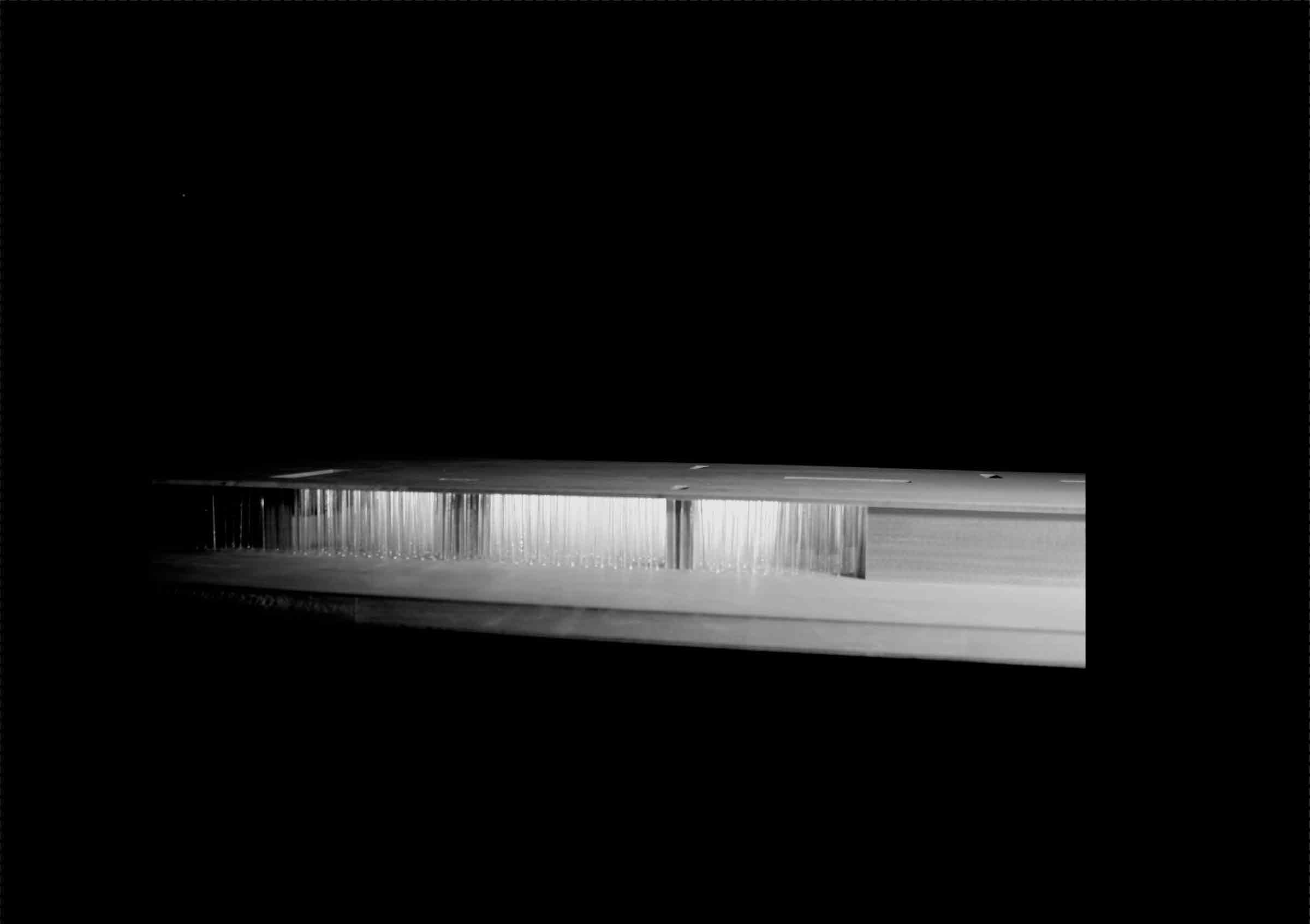

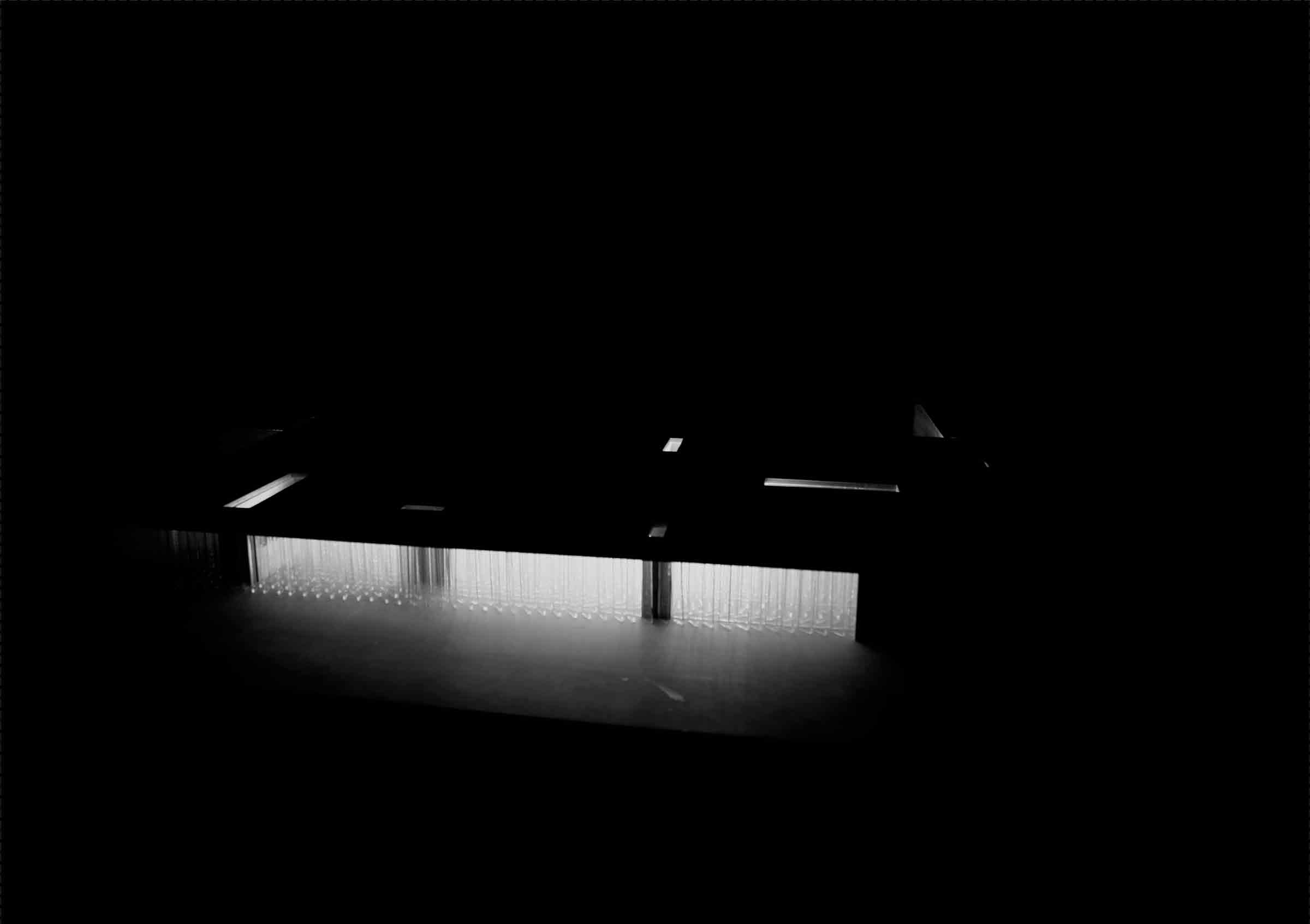

建築の表層を構成するものは、壁か開口部である。連続する壁のなかに適当な間隔で適当な大きさの開口部を開けたものが、建築のコンベンショナルな外壁の形式であった。 現代建築において外壁の扱い方の自由度は高い。ほぼ完全に壁面で閉じる建築も可能であるが、ガラスだけで囲うこともできる。外界に対してどこまで閉じ、どこまで開くかは、与条件や周辺環境から設計者が導きだしていく。建築は構造から建築のかたちを捉えようとしていたが、現代建築は構造計画、新しい建築材料の開発により、表層におけるアイコンとしての役割が大きくなり、多様な表情と性能を有する傾向にある。しかし、その考えによる問題点の一つに表層の独立が挙げられる。 建築は、雨風・寒暑・外敵などの害から人間の生活を守り、壁・床・屋根といった区切るもので内部空間を保証するものである。建築が存在した瞬間にそこに「内」と「外」が発生し、内部、外部は空間性を規定する最も根源的なものと考えられる。また、それと同時に内部と外部の関係性の欠如も問題となっている。つまり、内部空間の発露としての外観ではなく、内部空間と外観の剥離である。近年、これらの問題を解決すべく表層にガラスのような透明な素材を用いたものや、不透明・半透明な素材で物理的または現象的な表層が作られるようになったと考えられる。その例をいくつか提示する。 物理的な透明性を用いたHerzog & de Meuron 設計の「ドミナス・ワイナリー」(1998年)では、ファサードの表面に「蛇籠」と呼ばれるワイヤー製の籠に石を詰め込んだものを取り付けることで外壁を形成している。蛇籠の中は必要に応じて密度に変化がつけられ、光を透過させる部分とまったくそうでない部分が混成している。そのため詰められた石が日差しを遮りながらも、風を通し、室温や湿度をコントロールしている。 現象的な透明性を用いた永山祐子設計の「LOUIS VUITTON 京都大丸店」(2005年)では偏光フィルムを重ね合わせによって、ヴァーチャルなストライプ模様を作り出している。見る角度によって存在しないはずの黒いストライプが回転したり、消えたりしているように見えてしまう。それは実世界では存在し得ない状態のものが確かに、そこに存在し奥行きを生み出している。 物理的かつ現象的な透明性を用いた姉島和世+西沢立衛の「トレド美術館ガラスパビリオン」(2006年)では、幾重にも重ねられたガラスにより外部と内部、あるいは、内部の部屋同士が周囲の緑地の景色を織り込んで緩やかに繋がっている。ガラス本来の特性である透過と反射が建築全体において反復させることで、ガラス面に映り込む像はにじんだようになり、またその輪郭は反復されながら徐々に弱まり虚像の虚像として空間に浮かび漂い、霧散してゆき、奥行きや残像といった現象が現れている。先述の2つの例に対して、トレド美術館は内部のプログラムに至っても物理的・現象的な透明性を用いて設計されている。 これらの事例から、表層と内部空間を同時に考えることで、表層における現象の延長に内部が規定され、または内部における現象の延長に表層が規定されていくのではないかと考えている。 以上のことを踏まえ、透明・半透明・不透明の素材を用いて物理的、現象的な透明性を建築の表層にもたらすことで内部と外部が一体となる連続する空間を生み出す為に、新しいデザイン手法を構想し具体的な設計案として提示することが、本研究の目的である。