卒業研究(作品) 森をかけぬける/自然に連なる駅舎と美術館の設計

設計趣旨

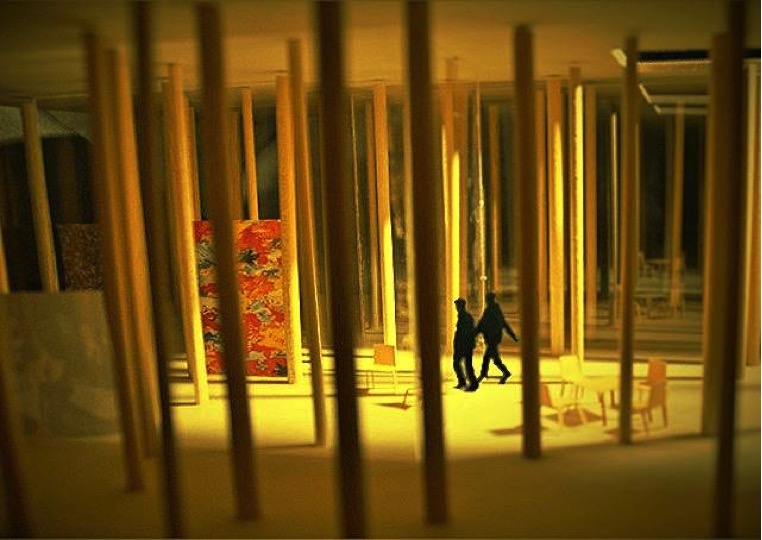

建築は人工物であり、人間の都合の良い寸法、角度、形でつくられる。それゆえ、多くの建築は工学的にすぐれたものであるが、直線的で無機質である。また一方で、人は複雑で豊かな自然を好み、やすらぎを求めてきた。自然の性質を建築にとりこみ、人工的な建築と自然の関係を近づけることで、人にとって心地の良い建築ができるのではないか。また、人工的な建築の中で、自然の性質を感じることができるおもしろみが、人に刺激をあたえるのではないか。 本研究では、人にとってより心地の良い建築をつくるために、自然の性質をとりこんだ建築の可能性を検討し具体的な計画案として提示することを目的としている。 自然とは、人為が加わってない、あるがままの状態をいう。また、山、川、海などのことを指していることもある。しかし、この山、川、海には、人間の生産活動によりなんらかの人為が加わっているともいえる。ここで取り上げる自然は、人の手が加わることにより健全な状態を保っている、森である。健全な森にするには間伐が必要不可欠であり、間伐をすることにより森は明るくなり、木は大きく育つ。 このような森の性質を、人工の建築に取り入れることで、周囲の森と連なる心地の良い空間ができあがると考えた。 先行事例を以下に示す。 石上純也の神奈川工科大学‐KAIT工房は、2000㎡のガラス張りワンルームに、ほとんどが異なるプロポーションの断面と角度を持った、305本の華奢な柱によって構成されている。この柱は、幾何学やルールにはまらず、プランが考えられている。規則性や反復のない柱の風景は、自然の林を感じさせる例である。 西沢立衛の軽井沢千住博美美術館は、人々が森の中を散策するように作品を鑑賞できる、開かれた展示空間。この作品は軽井沢の自然地形を活かし、床はもとの傾斜や起伏のまま作られており、また全面ガラス張りにより、外の光と景色を取り込む明るい美術館であり、うまく自然の性質をとりこんでいると思われる。