卒業研究(作品) つなぐ建築/建築と自動車の関係を主題とした集合住宅の設計

設計趣旨

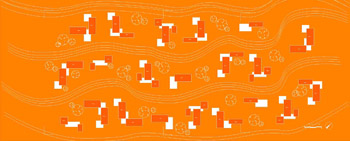

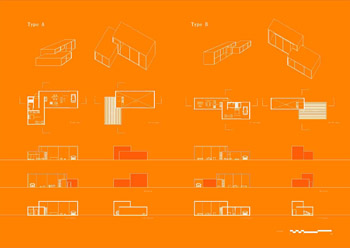

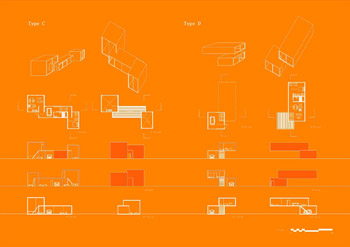

現代の人々にとって自動車はなくてはならないものとなった。自動車の利点はDoor to Doorという利便性にある。近代になり自動車の普及によって自宅のガレージから目的地の目の前もしくはその近辺まで人を運ぶことができ、手軽にどこへでも行けるようになった。言い換えれば自動車は建築と建築を直接的に結ぶインフラストラクチュアとなったのである。それゆえ自動車と建築は切り離して考えることはできない。 自動車が各家庭に普及し始めた1900年代初頭、ル・コルビュジェがサヴォア邸を設計した。その建築には車寄せとして機能するピロティがあり、1階玄関部分の壁面は、当時の自動車の回転半径を元に半円形に設計されている。[1]かつて馬車であった移動手段が自動車に変化するとともに建築、特に住宅はその形を変化させていることが分かる。 現代になり電気自動車の開発が進められ、現に量産され普及しつつある。さらにリチウム電池の小型化、少コスト化、充電設備の普及が進めば20年、30年後には今以上に電気自動車が普及することが予想できる。 排気ガスの出ない電気自動車であれば建築のあらゆる内部空間まで入り込むことができ、靴を履くかのように自動車に乗り、出かけることができる。それにより、自動車という媒介を通じて内部空間と外部空間とのつながりがより密なものになることが期待できる。 そこで本研究では建築と自動車の関係を捉え直し、建築、人、自然環境、自動車によって混成される集合住宅を設計し提案することを目的とする。 集合住宅に積極的に自動車を取り込んだ先行事例は存在しないため、ここでは居住スペースと外部空間の関係において参考になる事例を以下に示す。 妹島和世の「成城タウンハウス」[2]では、敷地内に小さいスケールの建物を配置していくことで各住戸内に外部空間を効果的に取り入れている。小さな敷地であるが点在配置を採用することによって共有スペースを敷地内に分散させ、住人がそれぞれ自由に使える場所を多く作り出している。 栃木県那須町の「二期倶楽部東館」[3]は那須高原の豊かな自然に囲まれた敷地内に宿泊施設が点在配置されている。敷地内を散策し自然を感じながら宿泊棟に向かい、建物の中に入れば、森に向かって開かれた大きな開口によって建物内部にいながら外部の自然を感じられるよう設計されている。