<解説:なぜ上図のようなパターンが生じるのか?>

幹の直径成長(細胞分裂)に関与する植物ホルモン(オーキシン)は、成長しつつある葉や芽で生産されるため、葉の成長量はオーキシンの生産量に影響を与えると考えられます。このオーキシンは根に向かって流れていくのですが、幹の細胞分裂が起こる細胞(形成層細胞)の中を流れていくこと、幹に沿った細胞中のオーキシン濃度の変化パターンと幹に沿った細胞分裂活性の変化パターンとの間に密接な関連があること、などが知られています。上図のような葉の動態と幹形の形成過程との関連が生じるのは、このような理由によるものと考えられます。

< 最近の代表的な研究論文 > (→ 研究内容はこちらにもあります)

(1)ヒノキ林の葉の量が過去数年間の気象要因の残存効果によって年変動すること、個体が競争により枯死していく中でヒノキ林の葉の量が維持される一方で幹のバイオマスは増加するしくみなどを明らかにしました。

Sumida, A., Watanabe, T., Miyaura, T (2018) Interannual variability of leaf area index of an evergreen conifer

stand was affected by carry-over effects from recent climate conditions.

Scientific Reports 8, 13590. doi: 10.1038/s41598-018-31672-3 (Open Access!)

日本語のちょっと詳しい解説はこちら(pdf)

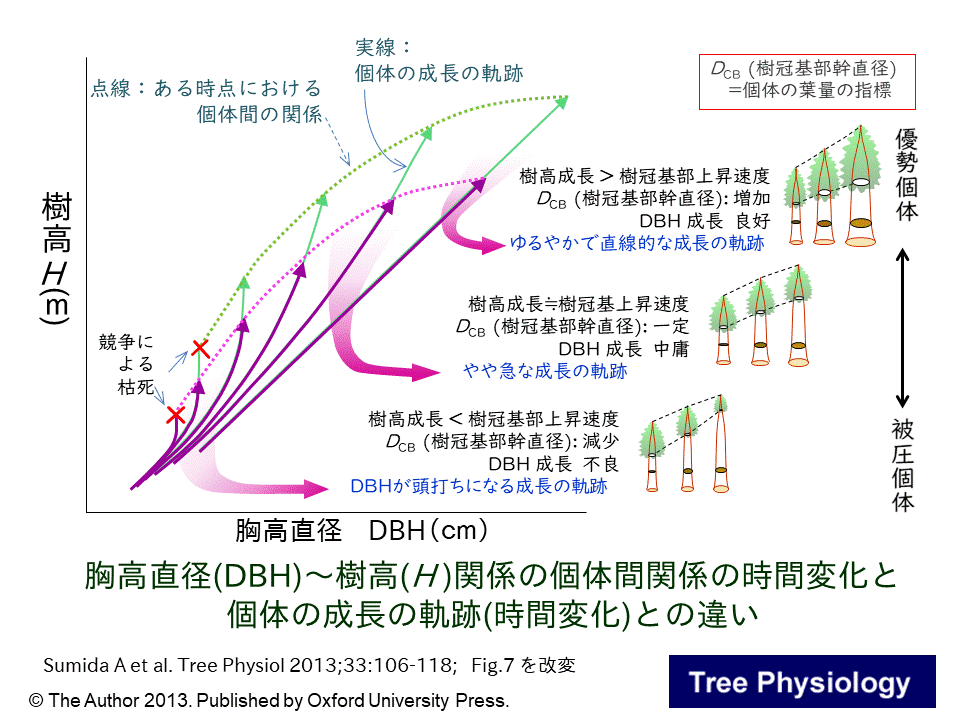

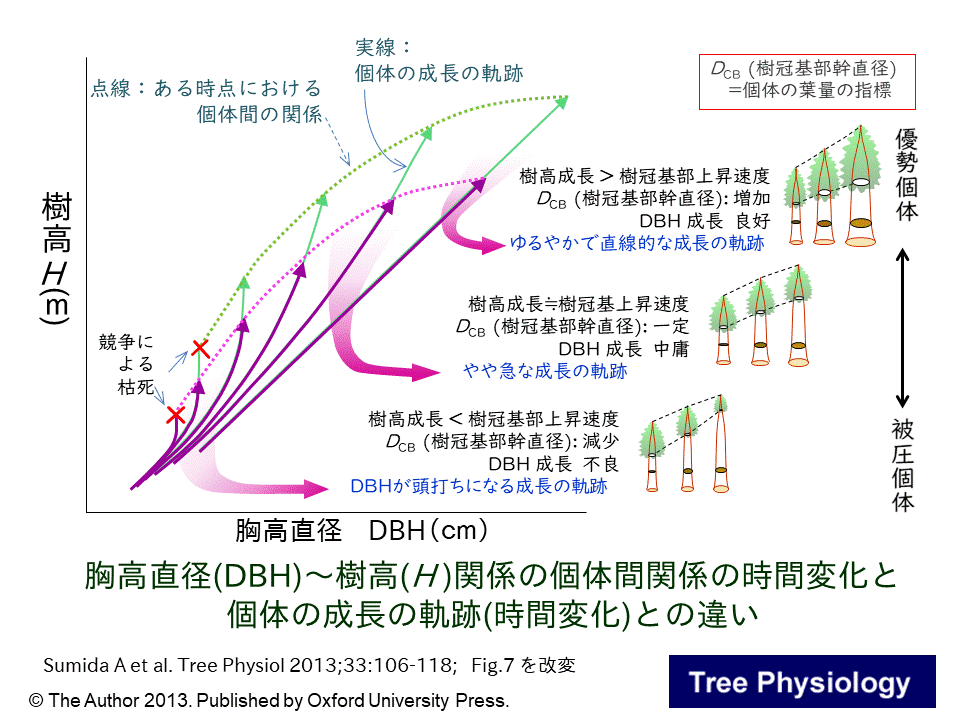

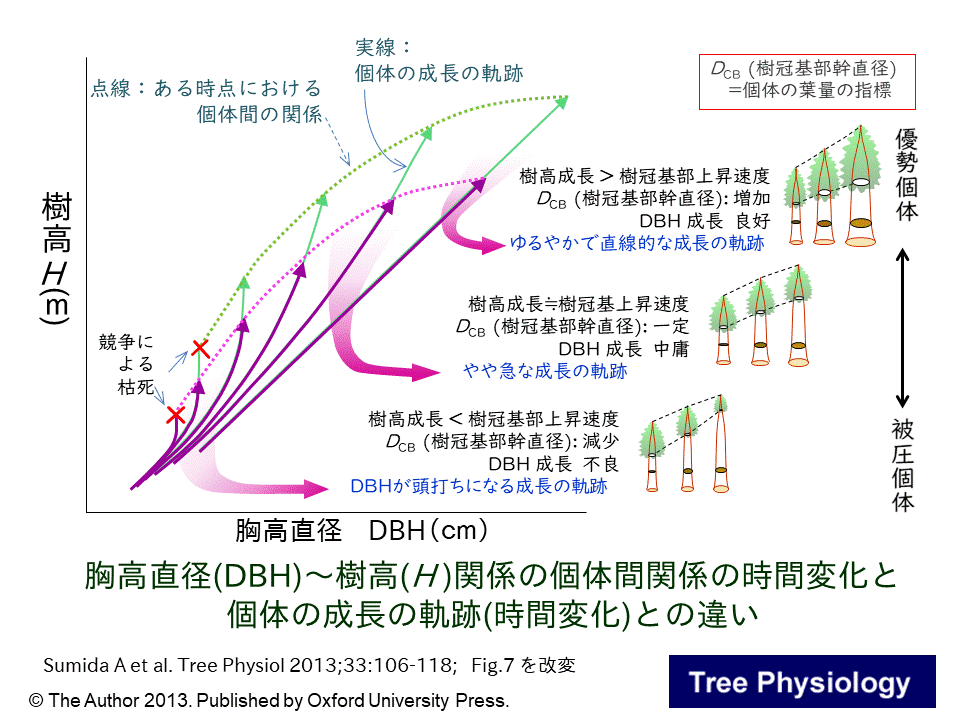

(2)ヒノキ林の幹の形の発達の仕方と樹冠の発達の仕方は連動しており、連動の仕方は優占個体と被圧個体とで違うこと、個体間の胸高直径~樹高の関係が時間とともに変化すること、その関係は各個体の胸高直径~樹高の時間変化とは全く異なること、などを明らかにしました。

Sumida, A., Miyaura, T., Torii, H. (2013) Relationships of tree height and diameter at breast height revisited:

analyses of stem growth using 20-year data of an even-aged Chamaecyparis obtusa stand. Tree Physiology 33 (1), 106-118. : Link to

journal page: http://dx.doi.org/10.1093/treephys/tps127 (Open Access!)

この論文の図の一部の日本語訳 ↓

教 授

隅田 明洋 (博士(農学))

Akihiro SUMIDA (Professor; Ph.D in Agric. Sci.)

専門:森林生態学 Forest Ecology