Faculty of Science and Technology,

Kyoto Prefectural University

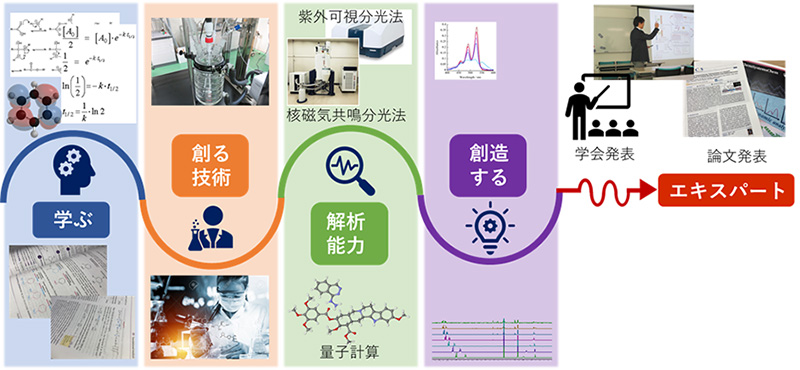

本学科では,研究に必要な知識を「学ぶ」ことはもちろん, 物質を分子レベルで取り扱う「技術」,分子レベルのデータを理解する「解析力」 、そこから新たなものを産み出す「創造力」 や研究成果を世界に向けて発信する「表現力」を、「座学」「実験」「研究」「発表」を通して横断的に習得し、「化学のエキスパート」を育成していきます。

生命は必要最小限の分子資源とエネルギーを用いて生命維持に必要なあらゆる物質を効率的に作り出しています。

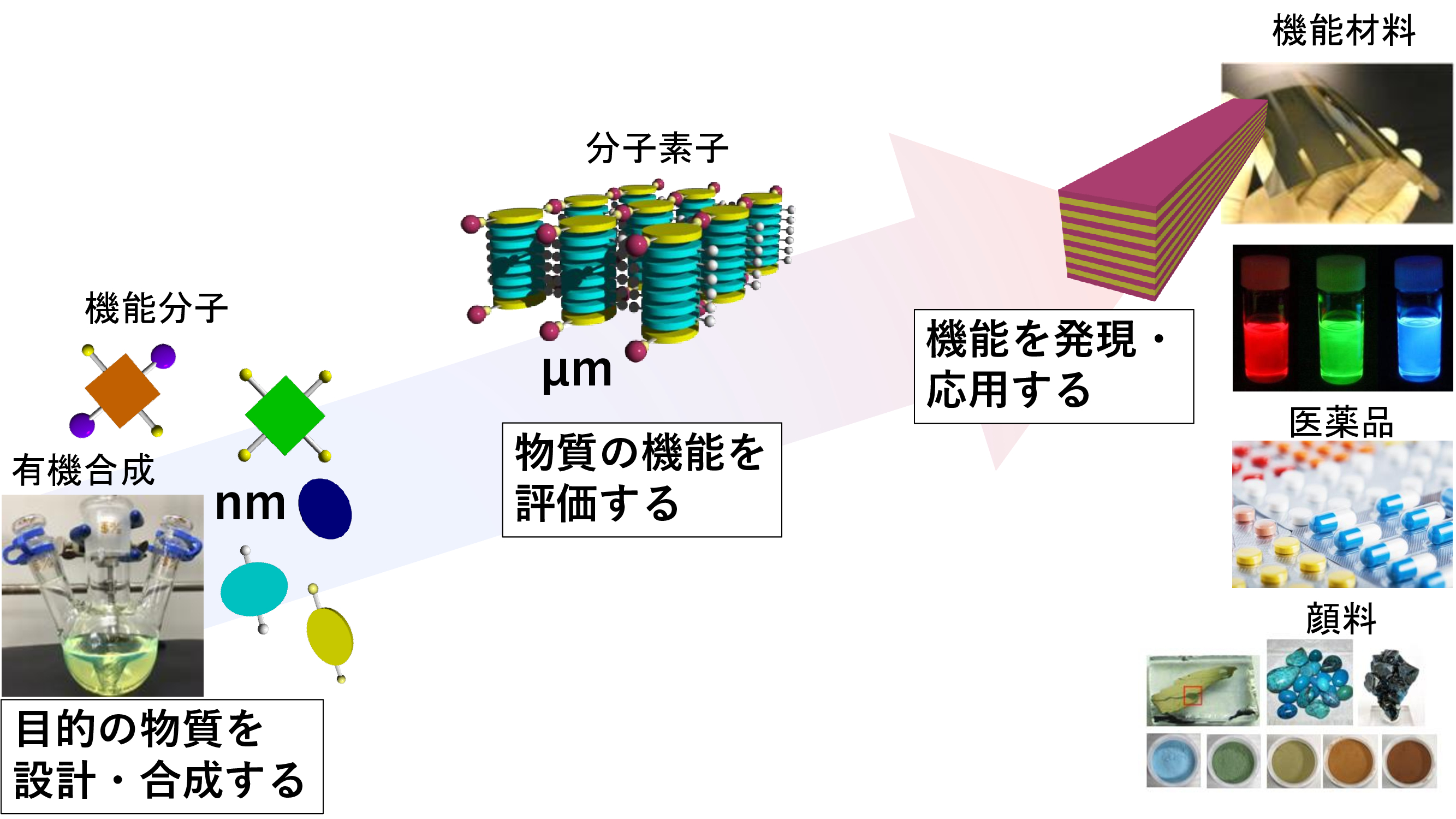

無機化学、有機化学や分子工学の最先端技術を駆使すれば、生命がつくる複雑かつ高機能な物質や人類がこれまで手にしたことのない未知の物質を自由に創成し、その機能を探索できます。

生命を手本としたスマートな分子の開発を通して、 生命現象の解明から無駄のない次世代の循環型社会に資するための研究を行っています。

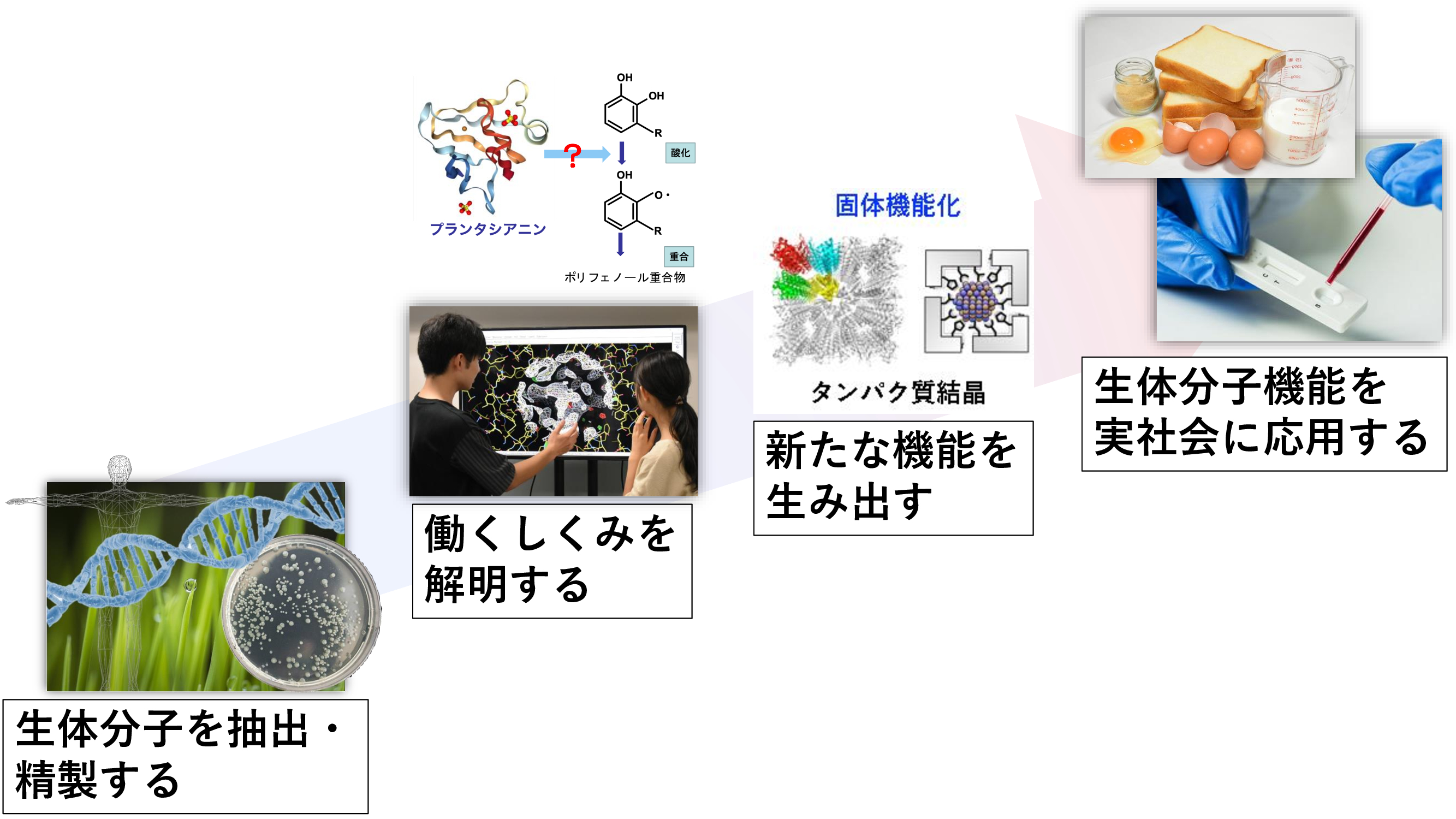

あらゆる生命現象は、核酸やタンパク質、糖、脂質といった多様な生体分子が互いに形を変えながら反応し合う、化学反応によって引き起こされています。

このような機能分子の特性を理解するとともに、これらの特性を利用した新たな技術展開や、さらなる新機能を創成する研究を行っています。

これらの研究を通して、 生命現象の解明、さらには創薬や食品分野などに資することを目指しています。

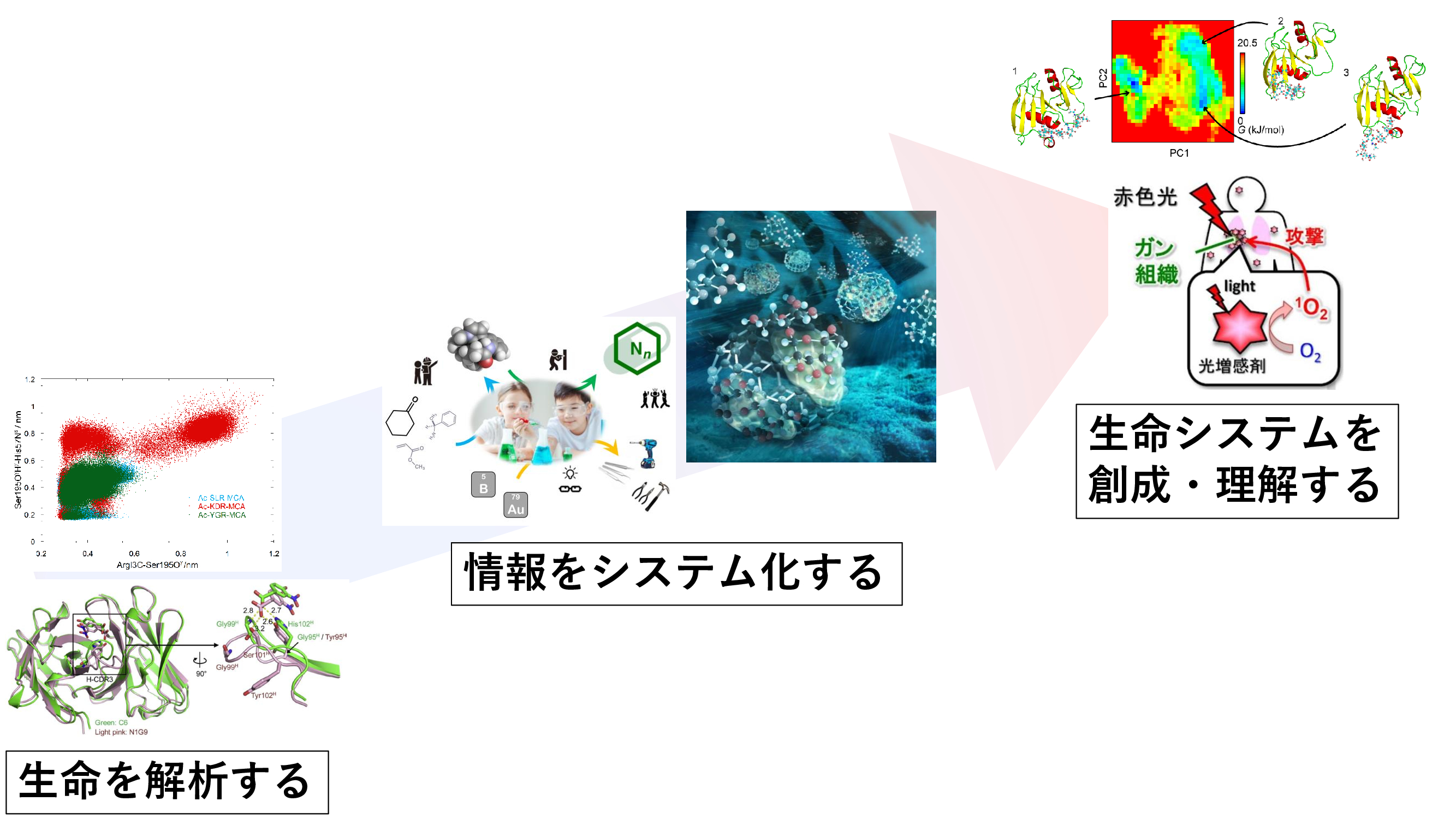

生命は、さまざまな機能を持つ分子が複雑なネットワークを形成したシステムです。

生命の本質を理解するためには、生命をシステムとして理解することも必要です。

物理化学、分析化学や計算化学の解析技術を駆使することで、これまで複雑かつ難解であった生命現象の仕組みを分子レベルで理解し、生命を一つの分子システムとして捉えられるようになってきました。

生命システムを創成し理解することで、生命科学を追求します。

講義科目

| 基礎化学Ⅰ | 原子と分子の構造,熱力学,化学平衡,反応速度に関する基礎理論を身につける |

|---|---|

| 基礎化学Ⅱ | 有機分子の形と結合の形成を学んで有機化学の基本を身につける |

| 物理化学Ⅰ | 物理化学の基礎として熱力学・化学平衡・反応動力学などを学ぶ |

| 生物物理化学 | タンパク質など生体分子の構造や機能,その解析手法について学ぶ |

| 有機化学Ⅰ | 代表的な有機化学反応のメカニズムをその背景理由から一つ一つ学ぶ |

| 有機化学Ⅱ | 有機化学の理論を理解し、最重要反応のメカニズムを書けるように学ぶ |

| 無機化学 | 無機化合物や材料の基礎的な構造と物性について学ぶ |

| 生化学I | タンパク質・糖・脂質・核酸の構造を化学的・物理的に理解する |

| 生化学II | 生命を支える細胞内の化学反応のネットワーク「代謝」について学ぶ |

| タンパク質化学 | タンパク質・酵素・抗体の構造や機能を分子レベルで理解する |

| 細胞分子生物学 | 細胞を構成する生体高分子の機能発現についての知識を習得する |

| 機器分析学 | 有機分子の構造を明らかとするための分析機器の仕組みを学ぶ |

| 高分子化学 | 高分子反応及び物性に関する理解を深める |

| 有機機能物質化学 | 芳香族化合物やヘテロ環化合物の反応性や性質ついて理解する |

実験科目

| 基礎実験 | 物理,化学,生物の基本的な実験を通して科学の方法論を身につける |

|---|---|

| 生命化学実験 | 講義で学んだ知識を統合・再構成して実戦力に進化させる |